Centrale géothermique (©Pixabay-WikiImages)

Définition et différents types

La géothermie, du grec geo (la terre) et thermos (la chaleur) désigne à la fois la chaleur terrestre et son exploitation par l’homme.

Le principe de l’énergie géothermique est de récupérer la chaleur présente dans le sol : l’eau réchauffée au contact des roches du sous-sol est utilisée pour remonter cette chaleur à la surface. Or, il est possible d’accéder à des couches géologiques contenant de l’eau chaude presque partout dans le monde, sous réserve de disposer de conditions géologiques favorables et d’effecteur des forages suffisamment profonds.

Les « réservoirs d’eau » (ou gisements géothermiques) ont des températures variant de 15°C à plus de 250°C en fonction de leur profondeur. Outre le chauffage, la conversion de la chaleur en électricité est également possible à partir de 150°C.

La chaleur terrestre provient, pour l’essentiel (80-90%), de la désintégration radioactive dans les roches constituant la Terre des atomes fissiles (uranium, thorium, potassium) qu’elles contiennent. Le reste (10%) est le reliquat de la chaleur de formation initiale, il y a 4,5 milliards d’années.

L’écorce terrestre est solide et peu conductrice. À sa base, elle flotte sur le manteau supérieur liquide très chaud (1 000 - 1 200°C). En surface, dès une faible profondeur (10 m), le sol est presque partout à une température stable d’environ 15°C. La croûte continentale (épaisseur de 30 à 70 km) et le plancher océanique (5 à 10 km) s’échauffent en moyenne d’environ 3 à 4°C par 100 mètres de profondeur. Ce gradient correspond au différentiel de température qui fait de l’écorce terrestre une source d’énergie. Dans les régions de fracture de l’écorce, cet échauffement peut atteindre des valeurs nettement supérieures (volcanisme ≥ 10°C par 100 m).

La géothermie exploite le différentiel thermique de l’écorce terrestre pour en extraire de la chaleur utilisable par l’homme.

La géothermie est certes utilisée depuis l'Antiquité dans les zones volcaniques pour chauffer les thermes, les serres et les bâtiments. Cependant, elle n'est pas uniquement exploitable dans ces zones.

On distingue ainsi trois types :

- la géothermie profonde à haute énergie (150 – 250°C à 2 500 m de profondeur dans des zones au gradient géothermal anormalement élevé) pour la production d’électricité (vapeur + turbine) ;

- la géothermie moyenne à basse énergie (30 à 150°C dans les aquifères) pour le chauffage urbain collectif par réseau de chaleur ;

- la géothermie à très basse énergie (< 30°C). Elle extrait la chaleur terrestre et solaire présente à faible profondeur dans le sol (10 à 100 m) par pompe à chaleur (PAC).

Composition géothermique de la Terre

La géothermie, grâce à la tomographie sismique, a identifié la composition et la température des couches constituant la Terre, le long de son rayon de 6 371 km.

Elle est successivement composée de :

- un noyau solide au centre (Fer-Nickel, de densité 13), de 1 200 km de rayon et de température supérieure à 5 000°C ;

- une couche liquide métallique, d’une épaisseur de 2 300 km et d’une température moyenne de 4 000°C (de 5 100 à 3 500°C). Les mouvements de convection et de rotation de cette énorme masse métallique liquide sont à l’origine du champ magnétique terrestre (effet dynamo) ;

- un manteau ductile constitué de deux couches :

- le manteau inférieur, solide et élastique, épais de 2 250 km, de température décroissant de 3 500 à 2 000°C ;

- le manteau supérieur, plastique et liquide, au contact de l’écorce terrestre (décroissant de 2 000 à 1 000°C).

- une écorce solide, flottant sur le manteau supérieur (1 000°C), fracturée en plaques mobiles constituant :

- le plancher océanique (70% de la surface terrestre, épaisseur de 5 à 10 km) ;

- la croûte continentale (30%, épaisseur de 30 à 70 km).

Le manteau constitue 84% du volume de la Terre, le noyau 15%, l’écorce terrestre 1%. La transition croûte-manteau s’appelle la discontinuité de MOHO. En 2010, malgré un forage record à 12 km, MOHO (la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur) n’a pas encore été atteinte. L’homme ne peut donc aujourd’hui capter la chaleur terrestre en provenance du manteau qu’entre le sol et les premiers kilomètres de l’écorce.

Exploitation

L’écorce terrestre est d’une extrême variété en épaisseur, en nature de roches (sédiments, basaltes, granites…) et en gradient thermique, d’où la diversité des techniques géothermiques pour en extraire la chaleur.

Géothermie profonde

La géothermie profonde consiste à forer à plusieurs kilomètres pour trouver des nappes aquifères ou des roches sèches brûlantes dont on tirera de la vapeur sous haute pression, directement utilisable pour entraîner des turbines et produire de l’électricité. Les techniques d’exploration et d’exploitation sont donc directement dérivées de celles des pétroliers. On privilégie les zones de failles ou de rift, en bordure de plaques.

La chaleur terrestre profonde reste encore largement hors de portée. La géothermie profonde se développe naturellement dans les pays situés dans les zones de fracture des plaques de la lithosphère (dorsales et rift) où le gradient thermique est élevé, nécessitant des forages moins profonds.

La production d’électricité d'origine géothermique a eu lieu pour la première fois en Italie en 1904 (une première centrale commerciale de 250 kW y a été mise en service en 1913).

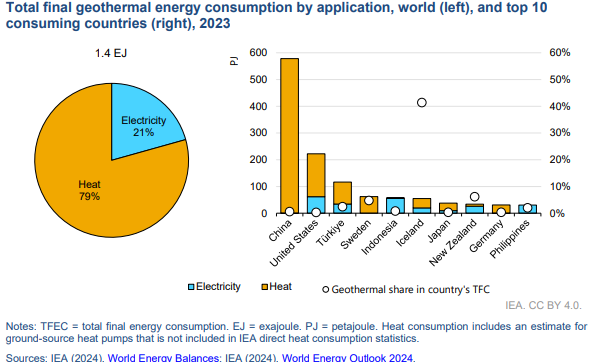

Les principaux pays producteurs d’électricité d'origine géothermique se trouvent dans des régions volcaniques situées aux frontières des plaques (ceinture de feu Pacifique, arcs antillais et méditerranéen, rift africain). À l'heure actuelle, une trentaine de pays produisent de l'électricité à partir de la géothermie profonde. Les États-Unis, l'Indonésie, la Turquie, les Philippines et la Nouvelle-Zélande ont compté à eux 5 pour les deux tiers de la production mondiale d'électricité d'origine géothermale en 2023.

Géothermie à moyenne et basse énergie

La géothermie à moyenne et basse énergie s’intéresse aux nappes aquifères de températures intermédiaire (30 à 150°C) inapte à la production électrique mais utilisable directement pour le chauffage urbain par des réseaux de chaleur géothermique.

En France, les régions Aquitaine et Île-de-France ont développé cette filière pour chauffer près de 200 000 logements. La géothermie compte pour 5,5 % du mix énergétique des réseaux de chaleur en France, selon France Chaleur Urbaine(1).

Pour la production de chaleur, outre les régions volcaniques, de nombreux bassins sédimentaires possèdent des ressources adaptées encore peu exploitées (Bassin amazonien, Mississipi-Missouri, Asie centrale, et en Europe, Bassin parisien et Bassin danubien).

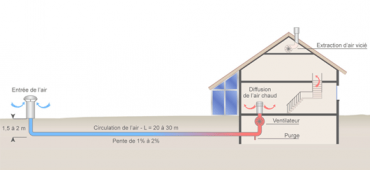

Géothermie à très basse énergie

La géothermie à très basse énergie exploite la chaleur superficielle du sol. À dix mètres de profondeur, sa température est couramment de l’ordre de 15°C, grâce à la fois à la chaleur terrestre et à l’énergie solaire, en particulier celle qui est stockée dans l’eau de pluie s’infiltrant vers les nappes phréatiques.

Cette chaleur à basse température peut être extraite de ces nappes, ou du sol, par des pompes à chaleurcouplées à des capteurs. Ce procédé est adaptée au chauffage (et à la climatisation) des logements individuels.

Enfin, rappelons qu’en tout point émergé de la planète, de la chaleur est disponible à faible profondeur, pour le chauffage des habitations, à condition de disposer d’électricité pour alimenter une pompe à chaleur.

Production d'énergie

La géothermie est la seule énergie qui soit à la fois quasi-inépuisable, omniprésente, stable et propre. Sa faible accessibilité en restreint cependant drastiquement l’emploi.

Dans ses deux applications majeures, la production d’électricité et de chaleur, la géothermie est donc encore aujourd’hui marginale, loin derrière les énergies fossiles et d'autres énergies renouvelables telles que l'hydroélectricité, le solaire photovoltaïque ou encore l'éolien).

La consommation d'énergie géothermale dans le monde a avoisiné 5 exajoules (EJ) en 2023 selon l'AIE, soit environ 0,8% de la demande mondiale d'énergie(2).

En 2023, environ un cinquième de cette énergie d'origine géothermale seulement était consommée sous forme d'électricité, le reste (79%) l'étant directement sous forme de chaleur.

Les capacités électriques installées atteignaient presque 15 GW en 2023. La production associée à ces capacités était « juste en dessous de 100 TWh en 2023 », soit environ 0,3% de la production mondiale d'électricité et environ 1% de la production électrique d'origine renouvelable selon l'AIE.

Les deux filières (électricité et chaleur) sont en nette croissance grâce à la progression des techniques de prospection et de prélèvement (forages profonds en particulier offshore, doublet géothermal, pompes à chaleur), et aux soutiens financiers des États.

L'Agence internationale de l'énergie estime que la géothermie pourrait en particulier couvrir 15% des besoins supplémentaires d'électricité d'ici à 2050 (avec le déploiement de 800 GW à cet horizon, permettant de produire presque 6 000 TWh par an, soit « l'équivalent de la demande électrique actuelle des États-Unis et de l'Inde combinés »)(3).

En France

En matière de chaleur et de refroidissement, la France est le 7e pays consommant le plus d'énergie d'origine géothermique de façon directe ou indirecte selon l'AIE, après les États-Unis, la Turquie, la Suède, l'Islande, l'Allemagne et le Japon.

L’Île-de-France, qui exploite le DOGGER, réservoir d’eau chaude situé sous le Bassin parisien, a en particulier la plus forte densité au monde de géothermie exploitée pour l’industrie et le chauffage urbain.

En matière de production d'électricité, la France dispose de deux seules centrales géothermiques actuellement en service (Bouillante en Guadeloupe et Soultz-sous-Forêts en Alsace).

| Année | Capacité (en MW) |

|---|---|

| 2011 | 14,9 |

| 2012 | 13,5 |

| 2013 | 15 |

| 2014 | 15 |

| 2015 | 14,75 |

| 2016 | 16,15 |

| 2017 | 16,15 |

| 2018 | 16,15 |

| 2019 | 16,15 |

| 2020 | 16,15 |

| 2021 | 16,15 |

| 2022 | 16,15 |

Unités de mesure

- En géothermie, les quantités de chaleurs sont couramment exprimées en mégawattheures thermiques (1 MWh thermique équivalant à 3,6×103 mégajoules). On le relie aux énergies fossiles par la tep (tonne équivalent pétrole) qui vaut 11 MWh thermiques.

- Le watt électrique est à distinguer du watt thermique, le rendement d’une conversion thermique-électrique dépassant rarement 30%.

De l'usage des thermes à une généralisation demain ?

Les plus anciens vestiges d’utilisation humaine de la géothermie dateraient de 20 000 ans, en pleine glaciation, dans une région volcanique du Japon.

Depuis, l’usage des thermes a accompagné l’essor des civilisations, en particulier dans les régions volcaniques. En Sicile, 2000 ans av. J.-C., les boues chaudes des îles Lipari étaient déjà fréquentées. Rome, dont l’empire couvrait l’arc méditerranéen, faisait d’abord construire des thermes dans les villes conquises.

Au Moyen Âge, la France utilisait ses abondantes ressources thermales dans le Massif central (Auvergne, Ardèche), en Provence, en Aquitaine.

Aujourd’hui, la convergence entre la raréfaction des ressources fossiles et leur impact climatique pose la géothermie en alternative pour produire de la chaleur partout et de l’électricité dans les pays géologiquement privilégiés. Mais la géothermie reste difficilement accessible tant que l’on ne sait pas pénétrer profondément en terre et son développement nécessiterait des investissements substantiels.

Seul l’avenir de la géothermie à très basse énergie est assuré. Les progrès en fiabilité, performance et coût des pompes à chaleur devraient en faire rapidement un moyen de chauffage très répandu. Au-delà, c’est l’accessibilité à la chaleur intense et profonde qui va dimensionner le développement de la géothermie. Les solutions, si elles existent, devraient venir de ceux qui maitrisent le mieux les technologies des forages et les disciplines associées (sismique, géologie…, c'est-à-dire les « fossiliers »). Théoriquement, la géothermie pourrait couvrir la majorité des besoins de chauffage (l'investissement pour une maison individuelle demeure toutefois élevé)... voire d'électricité.

L'AIE note entre autres, dans son rapport dédié de décembre 2024, que « le potentiel géothermique mondial

des aquifères sédimentaires à des profondeurs allant jusqu'à 3 km et à des températures supérieures à 90°C est estimé à environ 320 TW », un chiffre « cohérent avec les besoins des réseaux de chauffage urbain actuellement alimentés à partir de combustibles fossiles, qui pourraient être décarbonés en passant à la chaleur géothermique ».

Aux États-Unis, des projets d’exploitation géothermique d’anciens puits de pétrole ou de gaz sont envisagés. Là aussi, la stratégie d’investissement de la puissante industrie pétrolière sera décisive pour l’avenir de la géothermie.

En France, l'extraction de lithium concomitamment à l'exploitation de la géothermie suscite un vif intérêt en Alsace.

La géothermie offshore, encore inexplorée, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux forages en eau profonde parvenant à proximité du manteau.

Le saviez-vous ?

Si la Terre n’était chauffée que par le soleil, la température moyenne de l’atmosphère serait de –18°C et elle serait une boule de glace (snowball). Elle l’a d’ailleurs été il y a 750 millions d’année, faute de CO2. Or, dans les périodes interglaciaires comme celle que nous vivons, elle est de +15°C !

C’est le volcanisme, donc la radioactivité, qui en perçant la glace a réinjecté massivement dans l’atmosphère de la vapeur d’eau, du CO2 et du méthane dont le magma est riche et provoqué l’effet de serre qui a rétabli une température favorable à la vie.