La troisième Conférence des Nations unies sur l'Océan (UNOC) se termine ce vendredi à Nice. Il y a été rappelé à cette occasion l'urgence de réduire la dépendance du transport maritime aux énergies fossiles.

En avril 2025, l'OMI (Organisation maritime internationale) a précisément adopté une réglementation « zéro émission nette » pour le transport maritime mondial qui prévoit entre autres la mise en place d'une tarification carbone pour le secteur(1).

Marie Fricaudet, chercheuse à l’Institut de l’énergie de l’Université de Londres (UCL) et spécialiste de la décarbonation du transport maritime, avait suivi les négociations ayant mené à cet accord historique et répond à nos questions.

Quel est le poids du transport maritime dans les émissions de gaz à effet de serre ?

Le transport maritime compte actuellement pour 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Ce secteur, très dépendant de l'économie mondiale, a tendance à croître, de l'ordre de 2% par an au cours des dernières années (avec de fortes variations annuelles), l'amélioration de l'efficacité énergétique permettant seulement de freiner ces émissions.

La donne pourrait changer avec plusieurs interventions publiques, principalement le cadre « Net Zero » de l'OMI voté en avril dernier qui devrait formellement être adopté en octobre 2025. L'UE a également adopté une série d'instruments, notamment le règlement FuelEU Maritime(2) (intégré dans le Pacte Fit for 55 en 2023) et intégré le transport maritime dans son marché carbone (ETS)(3).

Une grande partie du transport maritime, de l'ordre de 35%, est en outre dédiée au transport d'énergies fossiles et devrait fortement baisser avec le déploiement des énergies renouvelables.

L'impact du transport aérien sur le réchauffement climatique est plus souvent dénoncé que celui du transport maritime...

Les secteurs sont comparables en matière d'émissions et de régulation : ils ne sont pas soumis à des objectifs de réduction des émissions par pays, la réglementation étant laissée aux organisations internationales : l'OMI pour le transport maritime, l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) pour le transport aérien.

Du point de vue de la réduction des émissions de GES, le secteur aérien a un système moins contraignant que le transport maritime et est désormais un peu à la traîne. C'était plutôt le contraire jusqu'en 2018 et l'adoption par l'OMI d'une stratégie initiale de réduction des émissions de GES(4). Cette stratégie a été révisée en 2023, avec pour nouveaux objectifs une réduction des émissions totales de gaz à effet de serre du transport maritime international de 20 à 30% d'ici à 2030 par rapport à 2008, de 70% à 80% d'ici à 2040 et une cible « net zéro » autour de 2050.

Il faut enfin rappeler que le transport maritime sous-tend une énorme partie de l'économie, contrairement au transport aérien : quand on construit une maison, quand on remplit le réservoir de sa voiture, il y a eu du transport maritime en amont.

Quelles sont aujourd'hui les solutions concrètes les plus prometteuses pour décarboner le transport maritime ?

La décarbonation du transport maritime passe par une combinaison de trois types de solutions : l'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement de carburants alternatifs et la baisse de la demande de transport.

En matière d'efficacité énergétique, on peut entre autres agir sur l'efficacité opérationnelle, en réduisant notamment les vitesses des navires, certains d'entre eux attendant face aux ports, en l'absence d'une optimisation. Mais tant que le carbone ne donne pas lieu à une tarification et que le carburant n'est souvent pas taxé, l'incitation est faible dans ce domaine.

Le deuxième volet de l'efficacité énergétique réside dans le design des navires, tant au niveau de la construction qu'en rétrofit (intervention sur la flotte existante) : un travail sur la forme de la coque, sur l'hélice ou l'ajout d'un système de captage du vent (voile et autres), pour citer quelques exemples, peuvent notamment conduire à réduire la consommation de carburants. Beaucoup de technologies sont matures et disponibles : elles constituent une des solutions à court terme avec un gain économique et carbone et avec un faible effort, mais elles ne permettront dans tous les cas pas à elles seules d'atteindre une trajectoire telle que celle fixée par l'OMI. Pour les atteindre, il faudra recourir à des carburants alternatifs.

En matière de carburants alternatifs, les biocarburants doivent être développés mais ils ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour l'ensemble de la transition envisagée sans faire courir de risques de déforestation. Le travail de mes collègues et d’autres groupes de recherche suggère donc qu’il faut en parallèle développer les e-carburants dérivés de l'hydrogène pour disposer de quantités suffisantes à l'horizon 2040. Or, il y avait peu d'incitations à investir dans ces e-carburants jusqu'au cadre Net Zero de l'OMI, comme le montrait un rapport de l'Institut de l'énergie de l'UCL fin 2024 (5% report)(5).

Enfin, l'action sur la demande de transport pourrait venir par exemple du recul attendu de la demande d'énergies fossiles, à mesure que l'économie se détourne des matières fossiles(6).

Que change l'accord de l'OMI d'avril 2025 instaurant un système mondial de tarification du carbone ?

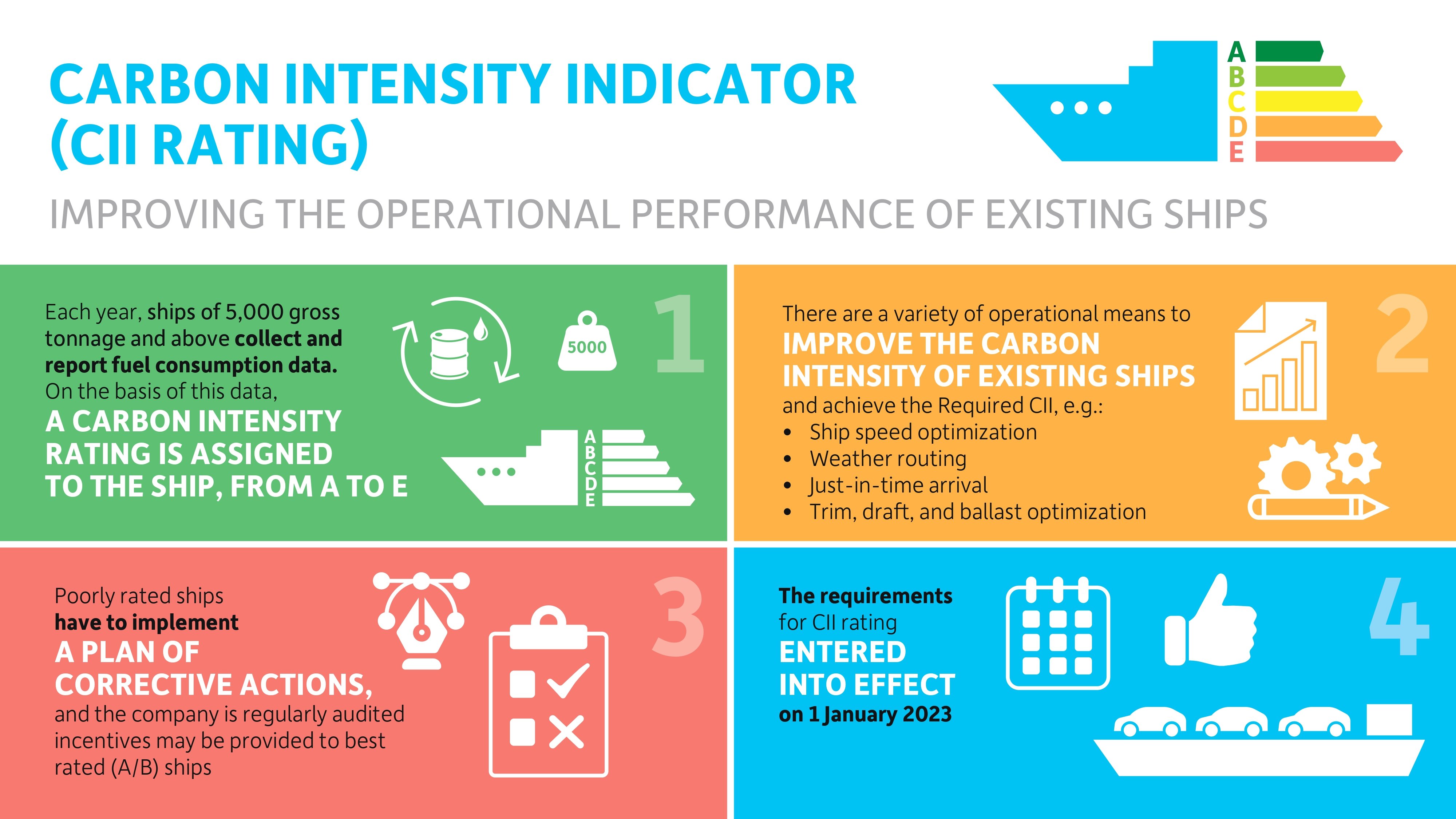

Avant l'accord d'avril 2025, plusieurs instruments avaient déjà été mis en place par l'OMI(7) :

- l'indice nominal de rendement énergétique « EEDI » qui réglemente le design des nouveaux navires, avec une intensité carbone maximale (théorique) ;

- l'indicateur d'intensité carbone « CII » qui attribue une lettre allant de A à E à chaque bateau en fonction de son efficacité, à l'image d'un DPE de logement en France ;

- l'indice de rendement énergétique des navires existants « EEXI » qui fixe une norme de rendement énergétique minimale aux navires existants cette fois.

Le cadre Net Zero, qui a été voté en avril et devrait être adopté officiellement en octobre, sera déployé en 2027-2028. Il fixe une tarification aux émissions de gaz à effet de serre des navires. C'est le résultat d'un compromis, avec un nouveau mécanisme, mélangeant marché et taxe.

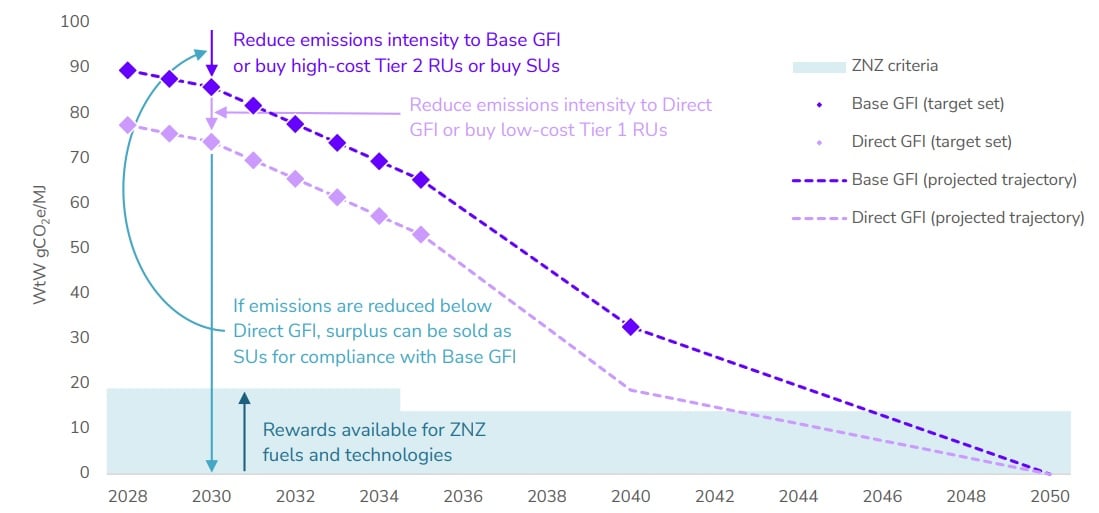

Concrètement, chaque bateau est classé en fonction de l'intensité carbone des sources d'énergie qu'il utilise pour sa propulsion (le fioul lourd figure parmi les plus émissifs). Les bateaux ne payent que pour les émissions au-dessus d’un certain seuil d’intensité carbone (« Direct GFI » en violet clair dans le graphe ci-après issu d'une étude de l'UCL(8)), et payent pour ces émissions par un système de tranches. À partir d'un certain niveau d'intensité carbone correspondant au premier palier (« Direct GFI ») et jusqu'à un deuxième palier (« Base GFI » en violet foncé dans le graphe ci-après), les émissions sont taxées à un niveau de 100 $ par tonne de CO2 équivalent, dont le paiement auprès de l'OMI est obligatoire.

Au-delà du deuxième palier, pour les émissions correspondant aux niveaux d'intensité carbone plus élevés, il est soit possible de payer à l'OMI un prix du carbone bien plus élevé de 380 $ par tonne de CO2 éq., soit d'acheter des SU (surplus units), sortes de droits à émettre comme sur le marché carbone européen. Ces SU sont reçus par les navires utilisant des carburants moins émissifs (première tranche, en dessous de la Direct GFI).

Ici se situe l'un des points potentiellement problématiques du système : les navires utilisant des carburants peu intenses en carbone seront incités à consommer beaucoup desdits carburants pour récolter des SU, ce qui est une désincitation à l'efficacité opérationnelle (et à la demande de transport).

Pour les carburants alternatifs entraînant les plus faibles émissions (« Zéro/Net-Zéro, ZNZ) comme les dérivés de l'hydrogène produits à partir d'énergies renouvelables (situés au bas du graphe ci-dessus dans la zone teintée en bleu clair) ou les sources renouvelables directement sur le bateau (vent) - un revenu supplémentaire est prévu par l'OMI : les navires pourront non seulement vendre des SU aux navires plus émissifs mais ils recevront en outre une prime financée par le montant de la tarification. Le montant et le mécanisme de distribution de cette prime devront être précisés dans les deux années à venir.

La crédibilité de cette prime sera liée à l'argent disponible au sein de l'OMI, ce qui dépend du rythme de décarbonation, du volume de SU disponibles et du volume de carburants « ZNZ » déployés, qui restent encore une incertitude.

Enfin, une dernière grosse incertitude réside dans l'intensité carbone qui sera fixée pour chaque carburant et qui doit être précisée dans les deux prochaines années, en particulier pour les biocarburants et le gaz naturel liquéfié (GNL). Ce dernier devrait se situer dans la première tranche taxée (entre les courbes en violet clair et en violet foncé), ce qui veut dire que son utilisation va donner lieu à des paiements carbone, et notamment les paiements forts de la tranche supérieure à partir du début des années 2030.

Quel bilan tirer à ce stade et quelles sont les prochaines échéances stratégiques pour la décarbonation du secteur ?

Le cadre « Net Zéro » est une avancée notable de l'OMI, en particulier dans le contexte géopolitique actuel, et devrait avoir des effets concrets sur le secteur mais il reste insuffisant pour atteindre les objectifs de l'OMI, et plus encore de la trajectoire « + 1,5°C » de l'Accord de Paris. Beaucoup ont fait part de leur déception lors de l'adoption de ce cadre, notamment au regard de l'équité du mécanisme et parce qu'une taxe intégrale pouvait être attendue. Cependant, même si insuffisante donc, cette architecture donne de premiers signaux aux marchés et aux investisseurs.

Concrètement, un investisseur connait aujourd'hui le scénario le moins ambitieux d'évolution du transport maritime : ce qui sera adopté par l'OMI en octobre. Ce cadre doit être révisé tous les 5 ans, comme devraient l'être les prix du carbone, et donc son ambition pourrait être ajustée pour atteindre les objectifs de l’OMI, qui constitue donc la limite haute de la vitesse de décarbonation du secteur.

Il faudra par ailleurs suivre si et comment l'UE modifiera ses instruments de régulation du carbone maritime actuellement en place.