Des mécanismes de financement de la transition énergétique, qui vont être déployés prochainement aux niveaux français et européen, pourraient « entraîner à court terme de fortes hausses des factures d’énergie pour les ménages » en l'absence de mesures compensatoires, alerte le réseau Cler. Celui-ci promeut à ce titre un « revenu carbone universel et progressif ».

3 mécanismes susceptibles de faire flamber les prix

Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, près de 110 milliards d'euros d'investissements supplémentaires pourraient être nécessaires en France chaque année d'ici à 2030, selon la Direction générale du Trésor(1). Sur ce total, 10 à 12 milliards d'euros devraient provenir d'investissements publics, selon le rapport Pisani-Ferry et Mahfouz.

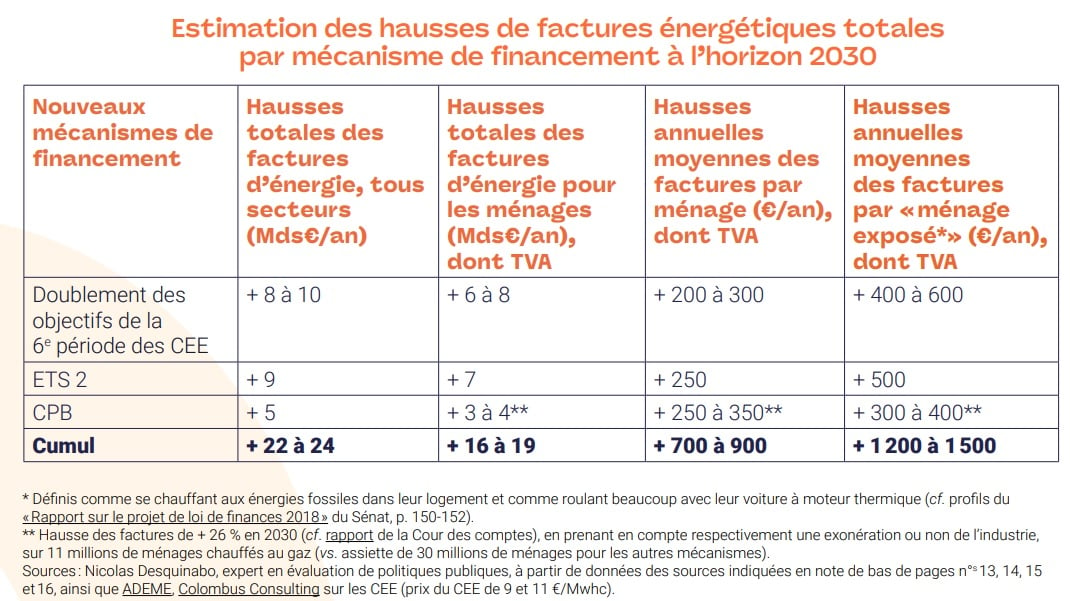

Dans cette optique, le réseau Cler souligne le déploiement à venir de 3 mécanismes de financement de la transition énergétique qui pourraient avoir un impact majeur sur les factures des Français :

- les certificats d'économies d'énergie (CEE) dont la 6e période s'étendra de 2026 à 2030, et dont le niveau d' « obligation » (renforcé par rapport à la 5e période) devrait être annoncé de façon imminente ;

- la réforme du marché carbone européen (« ETS 2 ») qui va devoir être transposée en France dans les prochains mois (la date limite - fixée au 30 juin 2024 - est déjà dépassée) pour une entrée en vigueur en 2027 ;

- l'obligation en France de certificats de production de biométhane (CPB) qui vont permettre de soutenir la production et l'usage du biogaz à partir de 2026.

Quel impact concret sur les factures ?

Si rien n'était fait - ce qui n'est évidemment pas prévu, reconnaît le réseau Cler - l'impact sur les factures des ménages français serait « du même ordre de grandeur que la hausse pendant la crise énergétique » de 2022. Et ces mécanismes à l'impact haussier s'accompagnent en outre d'un « fort risque de récupération politique », souligne Etienne Charbit, responsable de projets Europe au réseau Cler.

Concrètement, ces dispositifs pourraient, à l'horizon 2030, augmenter les factures d'énergie des ménages français « les plus exposés » (se chauffant aux énergies fossiles dans leur logement et roulant beaucoup avec leur voiture à moteur thermique) de 1 200 euros à 1 500 euros par an, selon le réseau Cler (avec un impact de 300 à 600 euros par an dû à chacun des 3 mécanismes). En moyenne, cette hausse de facture pour un ménage français pourrait atteindre 700 à 900 euros par an, précise l'association.

Un ordre de grandeur surestimé pour Pierre Jérémie, directeur d'investissements chez Hy24. Ce dernier, qui a détaillé ses évaluations dans le rapport « Perspectives pour le prix du carbone en Europe » publié en 2024 par TerraNova, retient « un chiffrage de l’ordre de 120€ /an additionnels pour la facture de gaz d’un ménage standard chauffé au gaz naturel (14 MWh/an), et de 40 €/an par automobile pour un rouleur moyen (12 200 km/an pour un véhicule thermique moyen) ».

Et pour un ménage particulièrement « exposé » aux hausses de prix à venir (habitant « une passoire thermique fossile et un gros rouleur fossile »), le bon ordre de grandeur de l'impact attendu avoisinerait plutôt 200 à 300 €/an selon lui. Pierre Jérémie rappelle par ailleurs « qu’être dans les plus exposés à la fois pour le chauffage du foyer et pour le véhicule n’est pas si courant, et qu’il ne s’agit pas forcément des ménages les plus modestes ».

Un fonds social pour le climat

Avant l'entrée en vigueur de l'ETS 2, l'Union européenne va créer dès 2026 un fonds social pour le climat (FSC) visant précisément à soutenir les ménages en situation de précarité, les usagers des transports et les petites et moyennes entreprises (PME) afin d’accéder aux alternatives bas carbone pour se chauffer et se déplacer. La France devrait recevoir près de 1,2 milliard d'euros par an au titre de ce FSC entre 2026 et 2032.

Un montant bien « insuffisant au regard de l’impact attendu des divers mécanismes qui vont entrer en vigueur dans les années à venir », souligne le réseau Cler (qui rappelle que les mesures d'urgence pendant la crise énergétique ont avoisiné 98,5 milliards d'euros sur la période 2021-2024).

La mise en œuvre de ce FSC, « qui procède de compromis en Conseil et avec la Commission, promet d’être riche de difficultés », prévient par ailleurs Pierre Jérémie. Le dispositif est « calibré pour un monde où la réforme de la directive taxation de l’énergie, qui forcerait enfin à moins taxer l’électricité et à davantage taxer les énergies fossiles avec l’accise principale », serait effective. Une réforme qui « n’a pas été finalisée en droit européen, ni au demeurant mise en œuvre en France » (au contraire, avec la hausse de l’accise sur l’électricité). « Cela conduit à des transferts importants via le FSC, qui va de facto, pour 1€ d’ETS2 prélevé en France, en redistribuer moins de 1€ en France, du fait de sa clé de redistribution au bénéfice des États membres d’Europe de l’Est ».

Pierre Jérémie cite comme autre difficulté le fléchage vers des objets hétéroclites listés dans un « plan social climat », « au demeurant toujours pas écrit ni même entamé » qui complexifie encore la lisibilité pour les citoyens : « Avoir un prélèvement très visible, mais une redistribution très discrète et très intermédiée est la meilleure des manières de se créer un cauchemar politique ».

Le mécanisme compensatoire envisagé par le réseau Cler : le « revenu carbone universel »

Pour les ménages, « la transition doit impérativement s'accompagner d'un volet social », met en garde Maxence Cordiez, expert énergie et climat à l'institut Montaigne. Et pour cause : la composante carbone en France s'est trouvée au cœur du mouvement des « gilets jaunes » fin 2018/début 2019 (et la hausse prévue de la « taxe carbone » en 2019 a été annulée, avec un montant gelé depuis). La redistribution aux particuliers « doit viser en particulier les ménages les plus fragiles. Cela permettra à la fois de mieux les accompagner et de réserver aussi une partie des revenus carbone (ETS, ETS2, taxes carbone diverses) au financement de la poursuite de la décarbonation (infrastructures de transport en commun, aides à l'installation de PAC, à l'achat de véhicule électrique, à l'installation de bornes de recharge, à l'isolation des bâtiments, etc.) ».

Le réseau Cler recommande de suivre un principe simple, presque un slogan : « pour 1 € d’argent public investi dans la transition de la France, 1 € serait redistribué via un revenu carbone universel et progressif en faveur des ménages ». Un « bon principe » pour Pierre Jérémie, qui souligne la nécessité que « chaque euro prélevé soit redistribué directement au consommateur, de manière très visible (donc de manière beaucoup plus directe qu’avec le FSC) ».

Le Cler imagine un « pot commun virtuel » additionnant les recettes provenant des nouveaux mécanismes de financement, dont chaque euro investi dans la transition s'accompagnerait d'un euro consacré au revenu progressif, « via un paiement direct sur le compte bancaire des ménages ou en espèces »(2).

Cette redistribution directe (plutôt qu'une baisse de fiscalité ou un rabais sur les factures par exemple) est jugée « en théorie pertinente » par Pierre Jérémie. Dans la pratique, ce dernier recommande toutefois de privilégier « une déduction sur les factures d’électricité qui serait une incitation psychologique à l’électrification en ancrant dans les esprits des prix bas de l’électricité, et donc aiderait comportementalement à la décarbonation ». Une alternative « opérationnellement simple, et aisément universalisable (la presque totalité des ménages ont le courant) ».

Sur le fond, « mêler un objectif climatique (de réduction des émissions et d’incitation à la décarbonation) et un objectif social (redistribution) est difficile à réaliser (en général les politiques publiques qui mélangent les objectifs surparamètrent toujours pour un des deux objectifs) », prévient Pierre Jérémie. En outre, « une tonne de carbone évitée par un ménage apporte le même bénéfice collectif pour l’externalité climatique qu’elle soit réalisée chez les ménages aisés ou précaires et doit donc être rémunérée identiquement, dès lors que les enjeux sociaux de la précarité énergétique sont traités par d’autres instruments ».

Consulter la note de positionnement « Comment financer la transition énergétique ? » du réseau Cler.