Vue du projet LNG Canada lors de sa construction à l'été 2023. (©LNG Canada)

Le gaz naturel canadien va enfin accéder au marché mondial, au-delà de son traditionnel débouché américain. Après cinq années de construction, le projet LNG Canada s’apprête à expédier ses premières cargaisons depuis le nord de la Colombie-Britannique, via le port de Kitimat.

Ce jalon survient près de dix ans après le lancement du tout premier terminal d’exportation américain de gaz naturel liquéfié (GNL), sur la côte du golfe du Mexique : en février 2016, un cargo partait du terminal Sabine Pass, en Louisiane, propriété de la firme Cheniere, à destination du Brésil. Depuis, les États-Unis ont mis en service huit terminaux, avec cinq autres en construction. Cette avancée rapide illustre les défis particuliers que représente, au Canada, la réalisation de projets d’infrastructure liés aux énergies fossiles.

Mais LNG Canada ne devrait pas rester longtemps seul. Une phase 2 du projet est déjà envisagée, alors que deux plus petits projets ont déjà pris une décision finale d’investissement : Woodfibre LNG avec un démarrage prévu en 2027 et Cedar LNG, un projet porté par la nation autochtone Haisla, dont l’entrée en service est prévue pour 2028.

Pour mieux comprendre la portée de cette avancée canadienne sur le marché mondial du gaz, Yvan Cliche, membre du comité scientifique de Connaissance des Énergies(1), a interviewé Anne-Sophie Corbeau, experte mondialement reconnue dans le domaine du gaz, chercheuse au Center on Global Energy Policy, de l’Université Columbia, à New York.

Dans un contexte de transition énergétique et de croissance soutenue de l’offre mondiale, le Canada cherche à diversifier ses débouchés hors du marché américain. Ce nouveau terminal s’inscrit-il dans une stratégie viable à long terme ? Le gaz canadien a-t-il un avenir prometteur en Asie ?

Le marché asiatique représente environ 70% de la demande totale de GNL (en 2024) et est a priori considéré comme le futur marché de croissance du GNL. Néanmoins, c’est un marché complexe que l’on peut diviser en quatre parties pour mieux le comprendre :

- les marchés matures (Japon, Corée du Sud et Taiwan) qui importent du GNL depuis des décennies et ne sont pas considérés comme des marchés en croissance, mais plutôt en déclin ;

- la Chine, qui est aujourd’hui le premier importateur mondial de GNL ;

- l’Inde ;

- et pour finir les pays d’Asie du Sud-Est (du Pakistan aux Philippines).

Ces deux derniers groupes ont pour caractéristiques d’être sensibles aux prix et de dépendre fortement du charbon (à l’exception de Singapour). Certains pays pourraient être intéressés par du GNL canadien, dans la mesure où il est compétitif et flexible. L’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est ont une faible tolérance aux prix élevés du gaz, et le GNL doit affronter la concurrence du charbon sans prix du carbone.

L’intérêt pour les pays asiatiques est que la plupart des projets canadiens sont à l’Ouest et donc évitent des points stratégiques comme le Canal de Panama.

La demande gazière des pays d’Asie du Sud-Est a en fait assez peu augmenté depuis 2015. En revanche, les importations de GNL en croissance remplacent une production déclinante. L’Inde a toujours été très ambitieuse en termes de demande gazière (15% du mix énergétique en 2030) mais la réalité est loin de ces ambitions ; néanmoins les importations de GNL augmentent.

La Chine est très complexe : la croissance des importations de GNL est loin d’être linéaire avec des baisses importantes (~ - 20%) en 2022 mais aussi en 2025. Le GNL est l’outil de flexibilité dans le système énergétique chinois ; la trajectoire finale dépendra beaucoup de la croissance du gaz dans le secteur électrique.

Pour les acheteurs, la flexibilité est de plus en plus importante dans un contexte de sécurité des approvisionnements, de tensions géopolitiques tendues et d’incertitude sur la demande à long terme. On le voit à travers les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui se répercutent sur le GNL. De plus, le Japon qui a récemment publié une nouvelle stratégie énergétique avec deux scénarios, a demandé à ses compagnies de contracter suffisamment de GNL d'ici à 2040, même si au final, il est redirigé vers d’autres marchés.

L’intérêt pour les pays asiatiques est que la plupart des projets canadiens sont à l’Ouest et donc évitent des points stratégiques comme le Canal de Panama où de récentes sécheresses ont impacté le transit des méthaniers américains.

Alors que les États-Unis n’hésitent pas à instrumentaliser leurs exportations d’énergie dans leurs relations commerciales, le Canada pourrait-il tirer avantage de sa réputation de fournisseur stable et prévisible ? Représente-t-il une source de diversification rassurante pour les acheteurs internationaux ?

Soyons honnêtes, le Canada doit faire ses preuves en termes d’exportations de GNL, vu que celles-ci n’ont pas encore commencé. Je suis les marchés du GNL depuis très longtemps, et le Canada semble avoir manqué des opportunités face aux États-Unis. Je me souviens encore de nombreux projets à l’étude au début des années 2010, et au final, seuls 3 auront vraiment avancé.

Ceci dit, les États-Unis sont en passe de devenir le fournisseur dominant sur le marché du GNL, très loin devant le Qatar ou même l’Australie. Avec une capacité à terme de près de 270 milliards de m3 par an, ils représentent presque la moitié des exportations actuelles de GNL.

Et certains acheteurs s’inquiètent de cette domination, tant du point de vue géopolitique, que de l’impact sur les prix Henry Hub si la production ne suit pas. Voire de l’impact d’une saison intense de cyclones. En conséquence, ils pourraient être intéressés par des approvisionnements alternatifs. Mais encore, une fois, le GNL doit être compétitif.

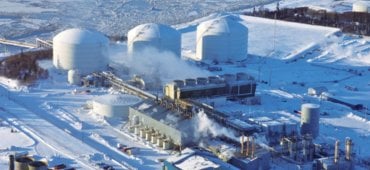

Vue du terminal d'exportation de GNL de Kitimat en février 2025. (©LNG Canada)

Un autre débat refait surface : relancer un projet abandonné en 2021 visant à exporter du gaz de l’Ouest canadien vers l’Est, en direction de l’Europe. Ce projet avait suscité l’intérêt du chancelier allemand lors de sa visite en 2022. Cependant, plusieurs estiment que le temps de construction (5 à 10 ans) et la baisse anticipée de la demande européenne rendent l’idée obsolète. Si ce projet était relancé, les acheteurs européens seraient-ils encore au rendez-vous ?

Les acheteurs européens attirent la convoitise de nombreuses parties, notamment américaines. Je note d’ailleurs une sorte d’obsession pour le « supply gap » en Europe, un écart entre la demande potentielle de gaz et celles des approvisionnements contractés qu’il conviendrait de combler avec du GNL.

Cependant, il y a de très fortes variations entre les différentes prévisions sur la demande européenne : certes, elle ne sera pas aussi basse que le voudrait la Commission européenne, mais dans un continent à la population déclinante et à l’industrie en perte de vitesse, la demande de gaz est amenée à diminuer, la question est : à quelle vitesse ?

De plus, il y a de nombreuses incertitudes sur l’approvisionnement : le gaz russe reviendra-t-il ? Le biométhane surprendra-t-il ? Face à ces nombreuses variables, beaucoup de compagnies européennes hésitent à s’engager pour contracter pour fournir le marché européen.

En fait, ceux qui achètent du GNL sont souvent des compagnies voulant servir un portefeuille mondial. Cela inclut des compagnies japonaises, européennes qui rejoignent ainsi les traditionnels majors ayant un portefeuille d’approvisionnements variés. Du coup, le problème est que la lisibilité du marché mondial s’atténue peu à peu car nous perdons de la visibilité sur la demande finale.